オススメ情報! 気になるバナーから詳細情報をチェック!

ネットショッピングの利用増加とともに、近年話題になっているのが宅配物の増加と再配達という課題。利用者のライフスタイルの多様化や宅配業界の人手不足などを背景に、社会問題化しています。そんななか、この問題解決の糸口として、あるマンションの新たな物流システムが注目を集めています。

マンションの商品企画・サービス開発等に携わる。

今回お話を伺った方:

三井不動産レジデンシャル株式会社 横浜支店 開発室

大熊麻祐子さん

居住者・宅配事業者双方が悩む宅配物と再配達の増加問題

「現在建設中の『ザ・タワー横浜北仲』に導入予定のマンション内物流システムは、マンションの居住者と宅配事業者の双方が抱える、宅配物の増加・再配達の負担を軽減する新しい仕組みです」

そう話すのは、三井不動産レジデンシャル横浜支店開発室の大熊麻祐子さん。宅配物と再配達の増加は、受け取る側の居住者と配達を行なう宅配事業者の双方に負担をかけています。居住者にとっては再配達を依頼する手間をはじめ、連絡を受けてから荷物を受け取るまで外出できないなどの不便があります。また、宅配事業者側にも人手不足や効率面での問題が指摘されています。

特にタワーマンションの規模になれば1000戸を超えることもあり、より問題が深まるケースも。居住者と宅配事業者、双方の「悩み」を解消する仕組みとは、いったいどのようなものなのでしょうか。

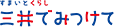

届いた荷物を集中管理するマンション内物流センター

大熊さんによると、マンション内物流システムのポイントは3つあるそうです。1つめは、建物内の共用部に物流センターを設け、宅配スタッフを常駐させること。宅配スタッフは、マンションに届いた荷物をセンター内で宅配事業者から受け取ります。その後、常駐の宅配スタッフが各住戸に届けに行く、というシステムだそうです。

また、住民が不在の場合は物流センターで荷物を預かってくれるので、帰宅後の再配達も素早い対応が可能だといいます。

複数の宅配業者からの荷物を物流センターで預かり、常駐の宅配スタッフがまとめて各住戸へ届ける(三井不動産レジデンシャルのプレスリリースより)

2つめのポイントは、インターホンシステムの改良。常駐の宅配スタッフは、自身の携帯電話から各住戸のインターホンへの直接連絡が可能になり、住戸に行く前に在宅確認をすることができます。

ポイント3つめは宅配ボックスの改良。荷物1つに対してボックス1つを使っていた従来の方式を改良し、1つの住戸に複数届いた宅配物を、1つのボックスにまとめることができます。

これらのシステムが導入されることで「居住者には、常駐している宅配スタッフが荷物を届けてくれる安心感や、再配達の負担が減るなどのメリットが得られるはず」と、大熊さん。そして、この3つのなかで、さまざまな業界から注目を集めているのが「物流センター」の設置です。

マンション内物流システムの構成(三井不動産レジデンシャルのプレスリリースより)

大熊さんは、物流センターがあれば、配達車両を停める荷捌きスペースやエレベータの混雑によるタイムロスなど、宅配事業者にとって悩ましかった課題も改善されると考えています。

「物流センター設置については、不動産業界だけでなく物流業界からも問い合わせが来ていますね。注目度が高い理由は、居住者だけでない宅配事業者側のメリットにあります。これまで、各住戸に届けなければならなかった荷物を、物流センターに預けるだけで済むようになり、配達効率の向上につながります」

マンション内物流システムが運用されれば、居住者と宅配事業者、双方に大きなメリットがもたらされるようですね。

「不便を解消したい」その想いは学生時代に原点が

大熊さんが所属する開発室という部署では、機能性や役割などを考慮した建物の計画や、竣工後のマンションに住む人々が快適に過ごすために必要なサービスやシステムを考え出し、実現するのが主な業務。今後住民が抱えるかもしれない課題を、開発段階で「仮定」しながら進めるお仕事です。

大熊さんは、宅配物の増加・再配達の問題に限らず「日頃感じる不便さや『もっとこうだったらいいのに』というモヤモヤを、チームで話し合いながら仕事に生かしている感覚」と、自身の仕事について語っています。

日常生活の不便やモヤモヤを仕事へと昇華する大熊さん。その姿勢の原点は、学生時代に尽力していた学園祭実行委員での経験にあるといいます。

「学園祭当日に起こりうるさまざまなトラブルを仮定し、未然に防ぐための仕組みを考えるのが実行委員の仕事。お客さんや出店してくれる学生たちが気持ちよく過ごせるよう、いろいろな準備に奔走しました。ものづくりへの熱意も含めて、当時の経験が今につながっている、と感じることはよくありますね」

大熊さんは「昔のことを話すのは恥ずかしいですね」とはにかみながらも、学園祭を無事に迎えられた達成感と、今の仕事のやりがいの共通点も話してくれました。

はにかみながらも学生時代から続く“人々の不便を解消したい”という想いについて語る大熊さん

「私たちは、住む人にとっての暮らしやすさを『仮定』してマンションづくりをします。お客様が抱えている願望を実現するのはもちろんですが、一方で、お客様が使って初めて便利さを感じるサービスを、先回りして提供できるように意識しています。潜在的なニーズを想像して実現するのが、私のやりがいであり、やらなければならないことだと感じています」

竣工するまでが大熊さんたちの仕事ですが、人々が住みはじめてから返ってくる居住者のリアクションは、仕事のモチベーションにつながっているそう。

「ある物件では住民同士のコミュニケーションを促進するような仕組みを取り入れ、期待通りの結果が得られました。竣工後もご好評いただいている、と報告を受けたときは本当にうれしかったです。その反面、思ってもみなかったご指摘を受けて反省することもあるんです。いただいたご指摘はしっかり受け止め、次の物件に生かすためのモチベーションに変えています」

物件の数だけ増えていく、前に進むための「学び」。それらはすべて、大熊さんにとって大切な糧となっているよう。

物件に関わるあらゆる人を笑顔にしたい

まだ見ぬ居住者を想像し、潜在的なニーズを見つけ、それに寄りそう大熊さんが取り組んでいる「マンション内物流システム」。より広く展開し、実用化していくためには、まだ解決すべき課題も残っているそう。

「マンションの限られた面積の中での倉庫の確保や、配達の導線など、より具体的な仕組みづくりを検討する必要があります。宅配事業者の方とも課題を共有しつつ、進めている最中ですね。また、物流センターの設置は1000戸以上の大規模マンションが対象になりますが、同様の悩みは中小規模のマンションでも存在しているはず。マンションにお住まいになる方はもちろん、宅配事業者の方々にとってよりよい解決策を見出すために、私自身も問題意識を持ち続けていきたい、と考えています」

日常の中で感じる不便さやモヤモヤを拾いあげ、快適な住まいづくりを考える匠が集まる開発チーム。居住者や宅配事業者など、物件に関わるすべての人々を笑顔にしたい、という彼らの熱い想いによって、宅配物・再配達の増加問題が解決に向かう日も近いかもしれません。