オススメ情報! 気になるバナーから詳細情報をチェック!

(株)新建築社と三井不動産レジデンシャル(株)が共催する「三井住空間デザインコンペ」。第10回となる今回のテーマ「ワーク ライフ インテグレーション -生きながら働き、働きながら生きる場所-」の最優秀賞に選ばれたのが「切り替えのある住まい」です。シンプルであるがゆえの実生活を想定した機能的な住まいはどのようにして生まれたのか。設計した川見憲史さんにお話を伺いました。

お話を伺った人 川見憲史さん

1991年生まれ。武蔵野美術大学建築学科卒業、明治大学大学院建築学専攻修了。2017年より芦沢啓治建築設計事務所に所属。

川見さんは普段から現実的なプランを志向し、シンプルでありながら機能的というのが住み心地のよい家だと考えているそう。大学院修了後にデンマークでインターンをしたとき、シンプルさや機能性というものを色濃く学べたそうです。設計事務所に勤めながら送った現地での生活が今回のプランに生きているのだとか。

「切り替えのある住まい」が生まれるまで

─就職される前に「三井住空間デザインコンペ」に応募されたそうですね。きっかけは何だったのですか?

川見:学生時代からコンペの存在は知っていたのですが、ちょうどインターンで行っていたデンマークから帰国した時に募集を見かけて、応募してみようと考えました。現地で学んだ経験を活かしてみようと思ったんです。

─デンマークでの生活が今回のプランに生かされているそうですが、どのような経験をされたのでしょうか。

川見:インターンで訪れていたデンマークでは小さい設計事務所に勤めていたのですが、そこでは同じ空間でもさまざまな使い方をしていたんです。仕事中は作業場や打合せの場として使ったり昼はみんなで御飯を食べる場所になったりして。そういった柔軟性のある場所の使われ方を見ていたので、これは住まいにも活かせるなと思いました。

場所を変えることなく柔軟に使い方を変えていく。そして住人が使い方を発見することによってその場所に愛着がわくような。でもこうした部屋の使い方って、昔ながらの日本のスタイルでもあるんです。同じ部屋で布団を敷いて寝たり、ちゃぶ台を出してご飯を食べたり同じ場所でも違った使い方をしていましたよね。だから、今後変化していく日本の生活スタイルにも利用できるだろうなと考えたんです。

─プランニングはスムーズに決まりましたか?

川見:実は当初は2案考えていました。ギリギリまで悩んだんですけど。もう一案は、多様性・柔軟性を意識して多くの居場所があるプランだったのですが、自分でなかなかしっくりこなくて……。コンペだから楽しげでなくてはという先入観にとらわれていた部分もあるかもしれません。そこで、自分が考える住み心地のいい家ってなんだろうとあらためて考えたときに、今回のシンプルなアイデアに行き着きました。

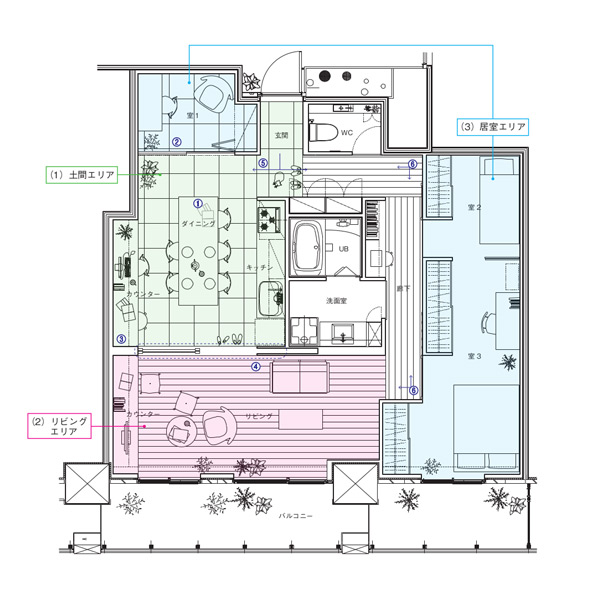

─審査講評では回遊性のある動線が緩やかに分割され、選択性も生まれていると評されていました。どのようなプランなのでしょうか。

川見:全体的には居室を特定の目的に決めるのではなく、使い方を強要しない設計を心がけました。住人が使い方を発見するようなイメージです。そのためシンプルで作り込まないようにしています。

川見:外に近い場所に書斎として使えるスペースを設けたり、玄関と同じ床材でダイニングキッチンとつなげたりして、外からのつながりを意識するようになっています。そこから一段上がったところにあるリビングスペースは、多様なレイアウトにも対応できるようにシンプルな長方形にしています。

段差を経ることで気持ちも切り替えられるでしょう。最近では家に仕事を持ち帰る人も多いと思うのですが、こうした気持ちのグラデーションをつけることで、生活と仕事との切り替えが自然とできるようになると思います。

─真ん中にコアのある特徴的なプランだと思いますが、なぜこのような配置にされたのですか?

川見:このプランの特徴はいろいろな切り替えがあるところです。気持ちを切り替えたり、使い方を切り替えたり。それを実現させている一番の大きな存在が水回りを集めたセンターコアなんです。真ん中の空間を生かせなくなってしまうのですが、これがあることで空間がつながりつつも適度な距離感を保てるようになっています。プライベートを確保しながら住戸全体に関われるのがこのプランのおすすめのポイントです。

また、今回の間取りでは「一面採光」というのも課題だと感じていました。そこで、思い切って真ん中にコアを置くことで、他の部屋に陽の光が届くようにと考えました。寝室となる居室も縦に並べることで、奥まで光が届くようにしています。光を感じながら寝起きするのが心地よいと考えているので。

川見:センターコアがあることで、玄関を開け放しても外からの視線も遮ることができます。これによって、扉で隔てずに往来と空間がつながっていた昔ながらの日本の商店のように、外の気配を感じながらプライベートが確保できるようになっています。最近のマンションでは共用部が充実していて、住戸の外で交流するきっかけとなる設備が多くあります。このように外とのつながりを感じられれば、もっと隣人とコミュニケーションも取りやすくなると思います。

─審査講評でもリアリティがあると評されており、実際に建設もされるわけですが、住まわれる方にはどのような暮らしを送ってもらいたいですか?

川見:自分で部屋の使い方を見つけるような、楽しんで探すような使い方をしてもらえたら嬉しいです。用途を限定しすぎず、さまざまな用途で切り替えて使えるように設計しているので、自分たちならではの使い方を見つけてもらいたいですね。

─時代とともに移りゆく住まいのかたちですが、川見さんが考えるこれからの住まいとは、どういうものですか?

川見:ライフスタイルが多様化していくなかで、部屋の使い方も固定的なものではなくなっていくでしょう。ゆるいゾーニングは残ると思いますが、その先の使い方は住人に委ねられるような住まいです。「この部屋はダイニング」など決めきった使い方ではなく、子どもが勉強してもいいし、来客をもてなす場所でもいい。住人が使い方を見つける楽しさのある暮らし方になるといいと思います。見つけた居場所に愛着がわくことによって、生活に少しでも豊かさが生まれたらなと思います。また、中に閉じるのではなく、居心地がありながらも内と外が互いに気配を感じられることで自然とつながりが生まれる住まいが求められるのではないでしょうか。

今回の受賞作品は三井不動産レジデンシャル(株)・丸紅(株)が分譲する『ザ・タワー横浜北仲』にて実際に建設、販売される予定です。どんな形にできあがるのか、完成が楽しみですね。

審査員による講評(三井住空間デザインコンペHPより抜粋)

光井純氏(建築家/光井純&アソシエーツ建築設計事務所・ペリ クラーク ペリ アーキテクツ ジャパン代表、日本大学客員教授)

他にもいくつかあった土間入り案の代表案である。特徴的なのは玄関脇に個人エリアとして小さな書斎を設けたことである。土間を介して仕事の場と家族の団欒の空間を緩やかに分けている。いくら家の中で仕事をするとはいえ、ONとOFFの心理的な分割は必要としている。また、水回りを中心に回遊動線を展開し、リビング、寝室、ダイニングキッチンをバランスよく、巧みに配している。たいへん優れた案となっており完成が楽しみである。

原田真宏氏(建築家/マウントフジアーキテクツスタジオ主宰、芝浦工業大学教授)

階調の多様さと質の高さが際立っていた提案です。仕事/生活の比率を穏やかに変化させながら全体が構成されていて、何処かには時々の自分に適した空間が見つかりそうです。中心に水回りコアを配して回遊型動線としたことで、経路に選択性が生まれていることも、異なる状況を持つ家族間の調整を助けてくれそうでリアリティがあります。

成瀬友梨氏(建築家/成瀬・猪熊建築設計事務所主宰)

玄関脇、ダイニング、窓際のリビング、廊下の本棚の脇などに書斎コーナーが散りばめられていて、自宅で仕事をする人が、1日の時間の変化の中で気分に合わせて場所を選び取りながら仕事をしている様子が思い浮かんだ。

稲田信行氏(三井不動産レジデンシャル 横浜支店 開発室 室長)

80m2の空間の中で交流する(&働く)土間空間と休息する(&寝る)板の間空間の間に切り替え空間としての明るいリビングが配置されており、他4案と比べて空間利用の可変性や柔軟性という点で優れていると思います。